Étienne-Pierre-Adrien Gois

Paris, 1731 – 1823

Prêtresse antique offrant des fleurs sur un autel ou Flore, 1760

Terre cuite

Hauteur 30 cm, largeur 7,5 cm, profondeur 9,5 cm

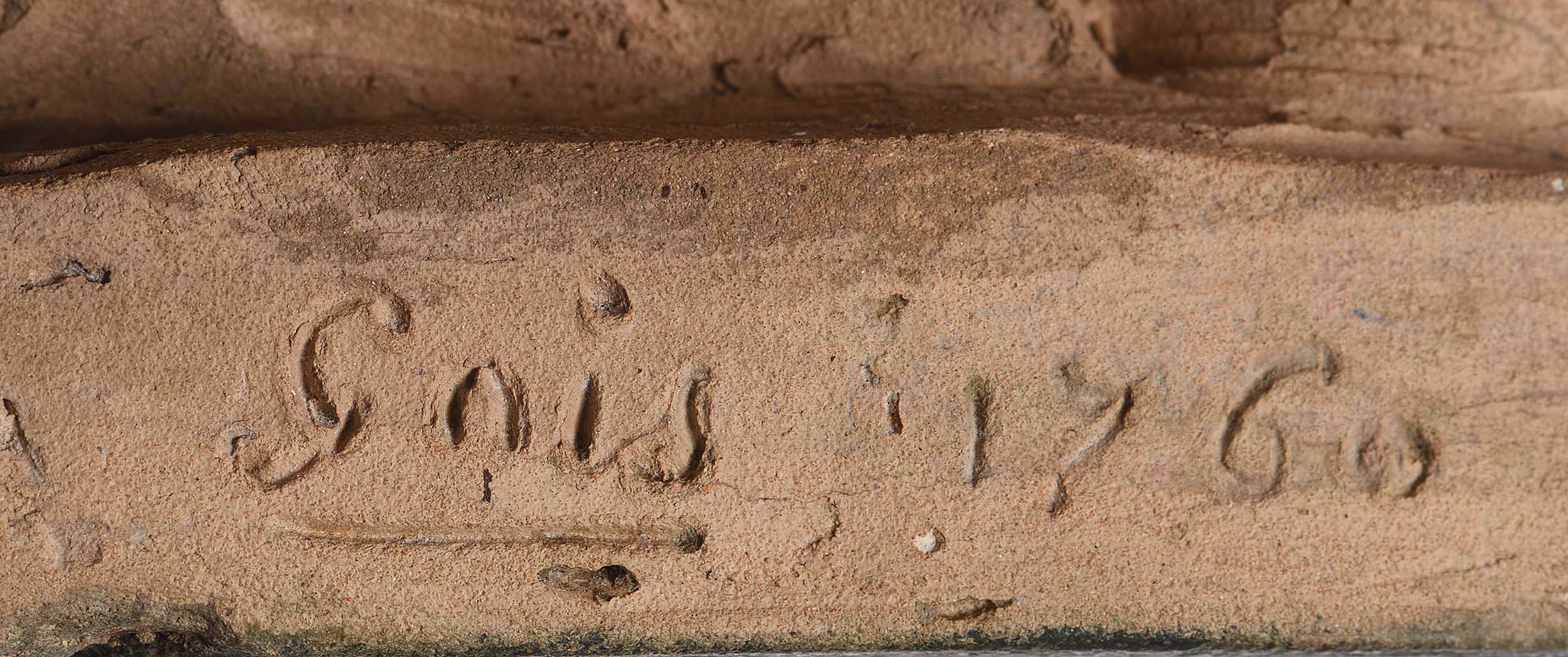

Signé et daté sur la base au revers : Gois 1760

Provenance

Marius Paulme (1863-1928)

Vente de sa collection, Paris, Hôtel Drouot, 15 mai 1929, n°323, 9 650 fr. à Mme Henri Blanchon

D’abord élève du peintre Étienne Jeaurat, Étienne-Pierre-Adrien Gois devient ensuite l’élève du sculpteur René-Michel Slodtz. Grand prix de Rome en 1757, il entre à l’École des Élèves protégés puis séjourne à Rome entre 1761 et 1764. De retour en France, Gois est admis l’année suivante à l’Académie et reçu en 1770 pour un buste de Louis XV qu’il réalise sous le contrôle de Jean-Baptiste II Lemoyne (Versailles, musée du Château). Il commence à exposer au Salon en 1767, puis y figure avec régularité jusqu’à la Révolution, présentant sculptures et dessins. En 1777 puis en 1789, il participe à la série des Grands hommes commandée par le comte d’Angiviller, livrant deux marbres : le chancelier Michel de l’Hôpital (Versailles, musée du Château) et le président Mathieu Molé (Paris, musée du Louvre). Ces deux sculptures, au drapé généreux, présentent les mêmes caractéristiques expressives que ses portraits très admirés, comme le portrait de Daniel-Charles Trudaine (marbre, 1778–1779, Chaalis, musée Jacquemart-André). Artiste prolifique, Gois réalise aussi des monuments funéraires (tombeau de Jean Vassal, secrétaire de Louis XV, 1770, Paris, Notre-Dame-des-Victoires) et une statue de la Justice pour le Palais de Justice de Paris (in situ). Sous la Révolution, son activité se ralentit, mais il présente au Salon de 1793 un modèle en plâtre pour un monument à Voltaire (Paris, musée Carnavalet), avant de devenir membre de l’Institut en 1816. Son fils, Edme-Étienne-François Gois (1765–1836), fut lui aussi sculpteur, auteur de sujets d’histoire et de portraits.

Avant de partir pour Rome en 1761, Gois reçoit une éducation artistique soignée. Après sa formation initiale auprès du peintre Étienne Jeaurat puis du sculpteur René-Michel Slodtz, Gois entre à l’École de l’Académie royale de peinture et de sculpture, où il reçoit une médaille au concours du prix de quartier de juillet 1754. Poursuivant le cursus, il remporte le grand prix de Rome en 1757 avec Tullie faisant enlever les morts, bas-relief en plâtre (perdu). Gois entre alors, en octobre de la même année, à l’École royale des Élèves protégés, créée en 1748 pour parfaire en trois ans l’éducation des lauréats des grands prix - notamment en histoire et en géographie - avant leur départ pour Rome. C’est durant cette période que Gois se marie, le 24 septembre 1759, épousant la fille d’un graveur qu’il avait mise enceinte. Sorti de l’École des Élèves protégés en mai 1760, Gois reçoit son brevet de pensionnaire à l’Académie de France à Rome en août de la même année. Peu après, en novembre, il perd son père et exécute son buste en terre cuite (Dijon, musée des Beaux-Arts, fig. 1). En février 1761, le sculpteur part pour l’Italie ; le 28 mai, il est à Rome.

Datée 1760, notre sculpture peut être placée précisément au tout début de la carrière de l’artiste, entre la sortie de l’École des Élèves protégés et le départ pour l’Italie. Avec le buste de son père (fig. 1), il s’agit des deux premières œuvres datées de l’artiste. Notre Prêtresse antique, vêtue d’une tunique aux amples plis flottants et couronnée de roses, tient dans ses deux mains, dans une écharpe, des fleurs qu’elle laisse tomber sur un autel orné d’une guirlande, placé à ses côtés. On retrouve ici tous les éléments caractéristiques du style de l’artiste : une conception d’ensemble large et vive, travaillée à l’ébauchoir, qui contraste avec le traitement des détails - visages, mains et chevelures - nerveusement fouillés ; un type féminin aux formes amples ; une petite tête aux joues rebondies. Les conditions de réalisation de cette œuvre nous sont inconnues. Pour un artiste jeune, même lauréat du grand prix de Rome, les commandes devaient être rares : il faut plutôt penser à une pièce destinée au milieu familial ou amical. La mode était alors à la petite statuaire en terre cuite, destinée à orner bibliothèques et cabinets d’amateurs, et notre sculpture s’inscrit clairement dans ce courant.