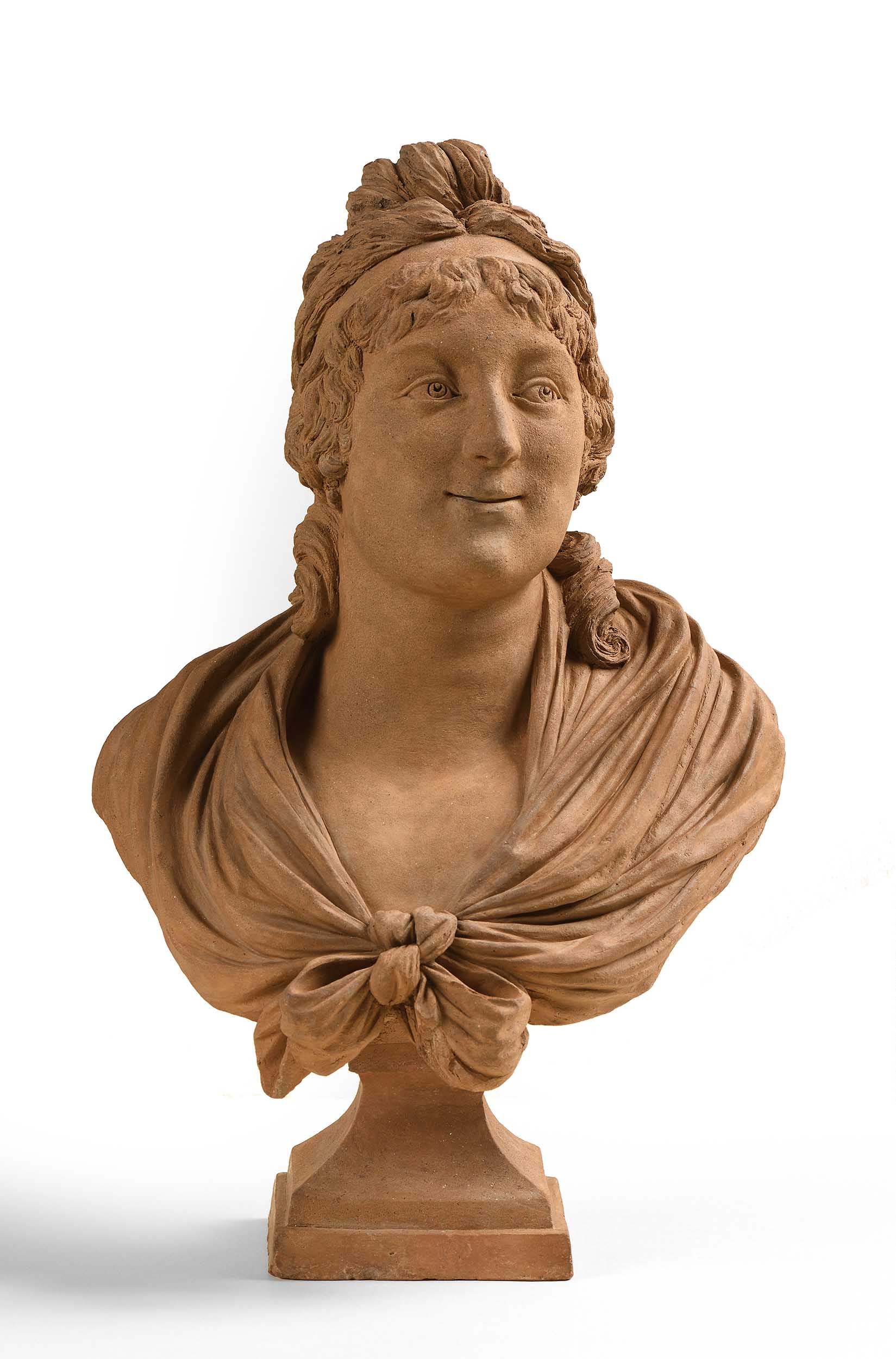

Antoinette Painclair, épouse Gensoul-Desfonds

Angleterre ?, 1769 – Connaux (Gard), 1826

Autoportrait supposé, 1794

Terre cuite

32 x 21 x 16,5 cm

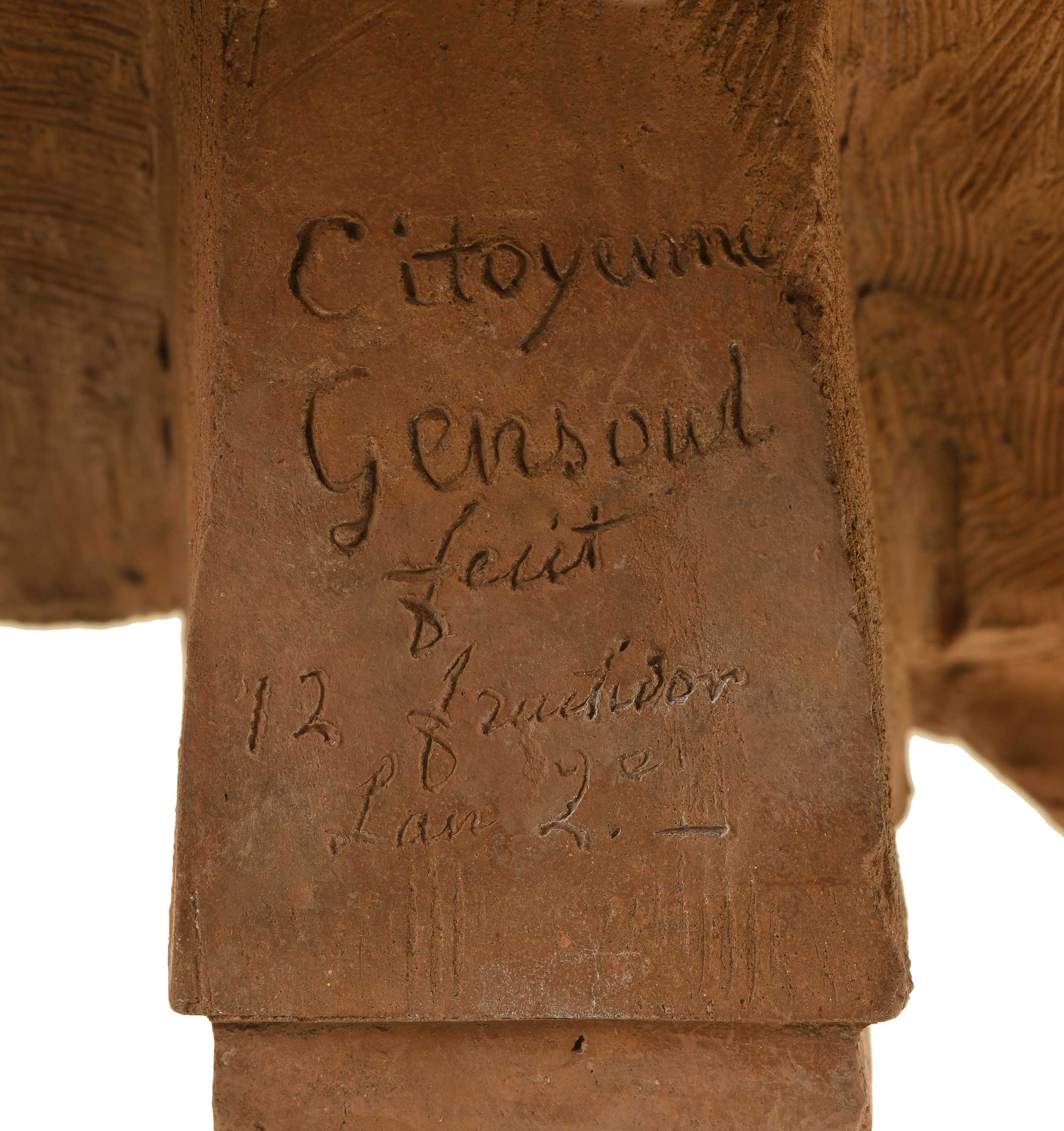

Signé au verso : Citoyenne / Gensoul / fecit / 12 fructidor / l’an 2 (29 août 1794)

On connaît peu d’éléments biographiques sur Marguerite-Antoinette Painclair. Probablement née en Angleterre vers 1769, elle reçoit sa première formation à Londres auprès d’Agostino Carlini (Gênes 1718–Londres 1790), sculpteur italien et membre fondateur de la Royal Academy. Vers 1792, elle épouse Jean-Louis-Basile Gensoul (Connaux, 1764 ou 1767–1849), peintre et élève de Jean-Baptiste Regnault. Mme Gensoul se fera connaître sous son nom d’épouse, auquel elle accole - comme son mari - le nom de Desfonds (d’où provient ce second patronyme reste incertain). Farouche partisane de la Révolution française - ce que suggère le prénom choisi pour son fils, Brutus, né en 1793 - Mme Gensoul-Desfonds expose des sujets d’actualité au Salon de 1793 : Projet de colonne triomphale pour être placée sur les ruines de la Bastille (plâtre) ; Michel Le Peletier, sur son lit de mort, écrivant ses dernières paroles (terre cuite). Par la suite, elle présente plutôt des œuvres de genre, comme La Captivité comptant les heures (L’Amour qui vient la visiter la couvre d’un voile), plâtre (Salon de 1796, n° 616). Également peintre, elle exécute des sujets d’histoire (Le Goûter de Philis et Daphnis), des scènes de genre (Une laitière portant son lait au marché) et des portraits. Sa carrière semble s’être interrompue sous l’Empire : elle n’expose plus au Salon après 1799. Installée ensuite dans la ville natale de son mari, à Connaux (Gard), elle y décède en 1826.

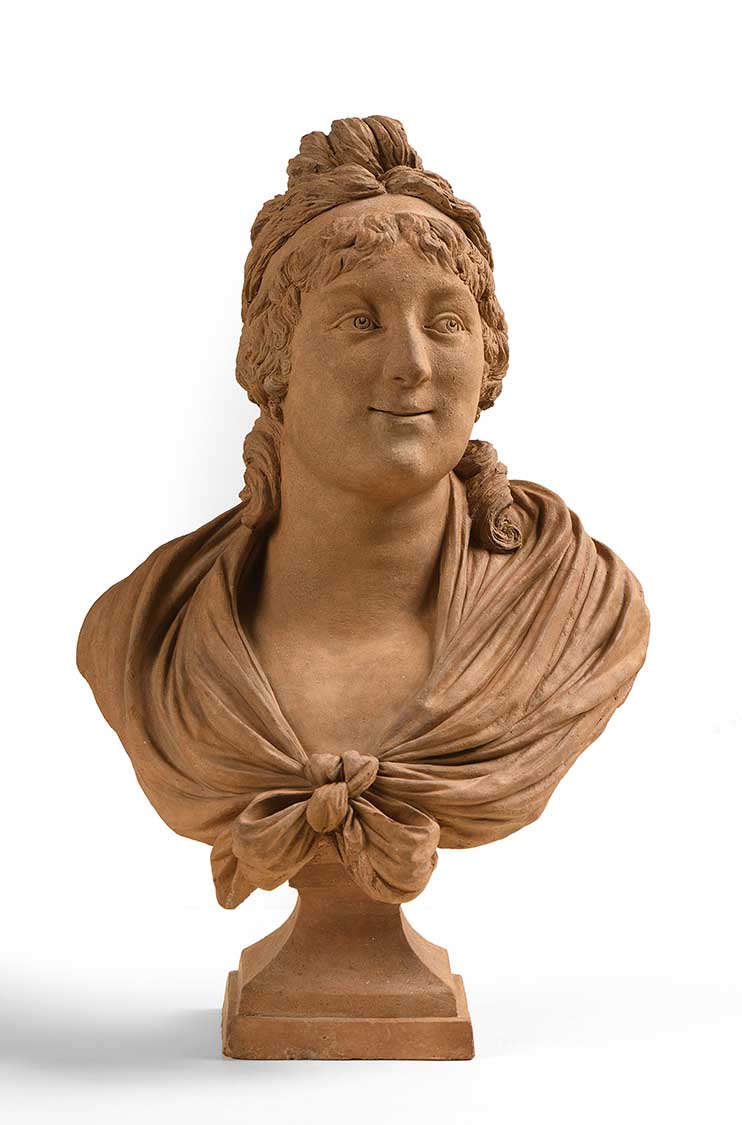

Daté du 12 fructidor an II (29 août 1794), notre buste montre une jeune femme souriante. L’artiste est clairement inspirée par l’Antiquité romaine, alors à la mode : une robe échancrée, retenue par un nœud, évoque la tunique à l’antique, tandis que des cheveux longs, maintenus par un bandeau, sont rejetés en arrière. L’art de Mme Gensoul apparaît avec netteté : un classicisme respectueux de la ligne, tempéré par une grâce et un sens du mouvement hérités de la sculpture française. L’utilisation de la terre cuite, plus propice que le marbre à exprimer la spontanéité du geste, permet à Mme Gensoul de rendre l’intelligence et la concentration du modèle. La finesse des détails, retravaillés avec attention à la pointe de l’ébauchoir - la chevelure, le contour de l’œil - fait de cette sculpture une miniature exquise. La direction des yeux, qui regardent vers le haut à droite, et la bouche souriante sont originales et inhabituelles dans le cadre d’un portrait, ce qui pourrait suggérer un autoportrait. En 1794, Mme Gensoul est âgée de vingt-cinq ans, âge qui correspond à celui du modèle ; il est donc assez probable que nous soyons en présence d’un autoportrait. Il convient de souligner la grande rareté d’une telle œuvre : un autoportrait de sculptrice en 1794.