Henri-Patrice Dillon

San Francisco, 1851 – Paris, 1909

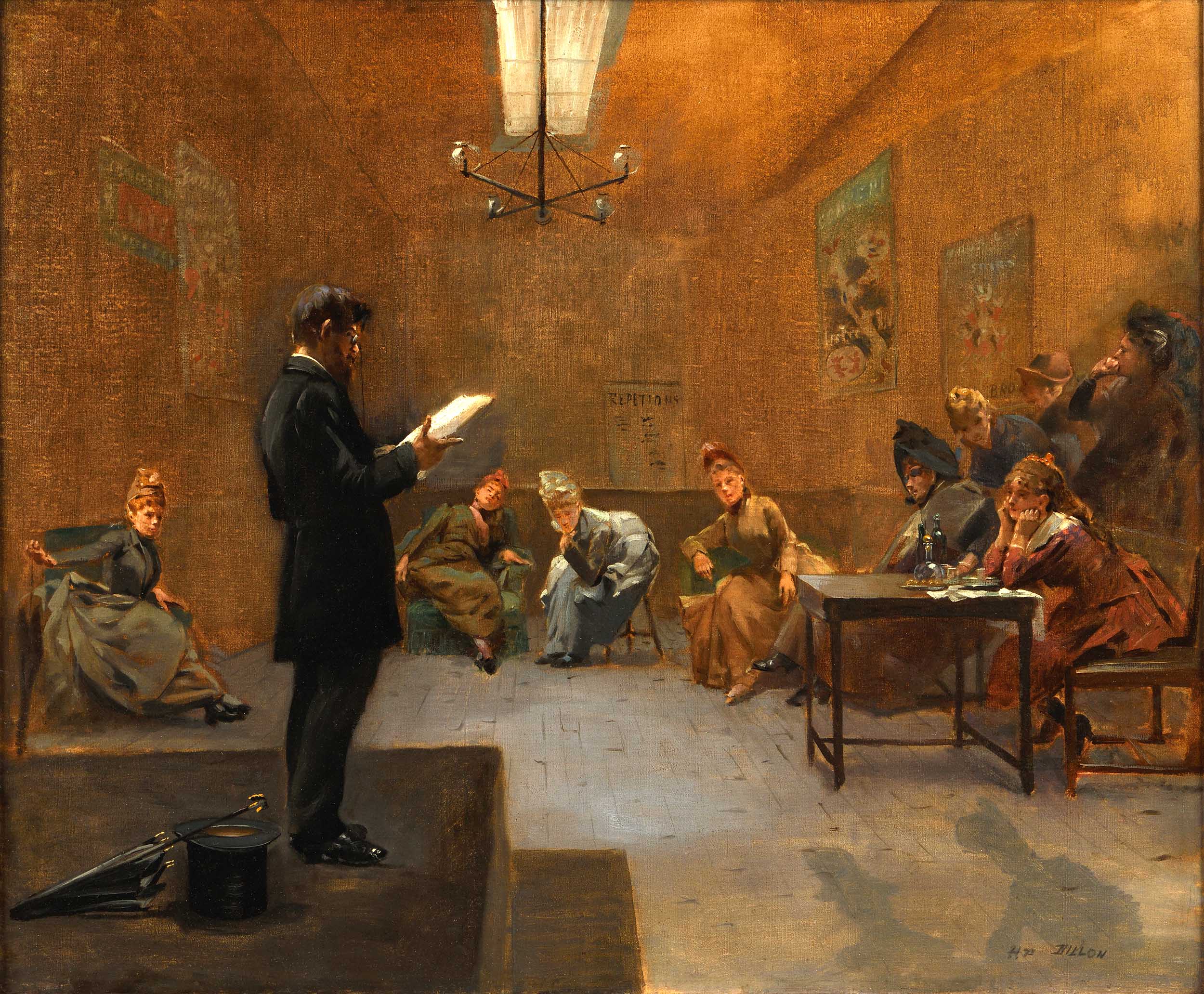

La Lecture de « La Fin de Lucie Pellegrin » de Paul Alexis au Théâtre-Libre, 1888

Huile sur toile

54 x 65 cm

Signé en bas à droite : H P Dillon

Exposition

Exposition de la Société des Amis des Arts de Reims, 6 octobre-12 novembre 1888, n° 296 (Répétition)

Bibliographie

M. Lépinoy-Guégan, Henri Patrice Dillon : Secret Polichinelle à la Belle Époque ou la biographie du peintre-lithographe montmartrois, sans lieu, 2007, p. 126-127

M. Lépinoy-Guégan, Henri-Patrice Dillon, Catalogue raisonné du peintre-lithographe montmartrois, sans lieu, 2007, n°25 et 28, p. 58 et 118-119

Né à San Francisco de parents français, Dillon passe sa jeunesse à New York, où il est attaché au consulat de France, avant de venir étudier la peinture à l’École des Beaux-Arts de Paris. Il suit alors la voie académique et historique que lui ouvrent ses deux premiers maîtres, Henri Lehmann et Carolus-Duran ; il adopte ensuite la manière de son troisième professeur, José Frappa, celle de l’illustration intimiste et de l’humour, mieux adaptée à son tempérament de réaliste curieux et délicat. Il se lance dans la lithographie, art qu’il maîtrise dans les années 1890. Sa première participation au Salon date de 1876 : d’abord de grandes compositions graves, puis de petits formats dont les titres révèlent l’esprit agréable et léger - Le Cirque Fernando, La Claque, Guignol, L’Appel des danseuses, Le Ponton des bateaux-mouches sur le quai du Carrousel. Dillon a illustré de nombreux livres, créé des affiches et des almanachs, signé quantité de croquis pour des menus et publié des centaines de dessins dans L’Artiste ou La Revue de l’Art.

En 1888, Dillon rencontre André Antoine, fondateur du Théâtre-Libre, et découvre alors le monde du théâtre d’avant-garde. Inspiré par cette rencontre, il réalise une représentation de la lecture de la nouvelle de Paul Alexis (1847-1901), La Fin de Lucie Pellegrin, qui doit être créée au Théâtre-Libre. Ami intime d’Émile Zola et de Guy de Maupassant, Paul Alexis est également collectionneur et proche des peintres Auguste Renoir, Édouard Manet et surtout Paul Cézanne, qui a peint son portrait à plusieurs reprises. En 1880, il publie la nouvelle La Fin de Lucie Pellegrin, qu’il adapte en pièce de théâtre en 1888 pour le Théâtre-Libre, démarche visant à faire connaître et défendre le naturalisme littéraire auprès du grand public. Roman et pièce retracent la vie de Lucie Pellegrin, ancienne prostituée qui se meurt : elle a connu la célébrité, l’argent, les bals et la fête, mais, malade et ruinée, sent que la fin approche. La pièce présente la particularité de ne comporter que des rôles féminins, nouveauté à l’époque, et l’évocation des amours saphique de Lucie Pellegrin rend la tâche d’emblée délicate pour le directeur André Antoine, comme l’atteste sa note du 5 juin 1888 : « La distribution de La Fin de Lucie Pellegrin, un acte d’Alexis pour notre dernier programme de la saison, ne s’est pas imposée d’elle-même ; j’étais fort embarrassé pour distribuer le rôle principal, qui est fort beau et fort curieux, mais la hardiesse d’une étude qui n’a effrayé ni Balzac ni Baudelaire s’accuse terriblement à la scène. »

La création, le 15 juin 1888, se déroule cependant sans heurts : « 16 juin 1888 – […] la saison s’achève sur une offensive des naturalistes, soulignée encore par la Fin de Lucie Pellegrin, d’Alexis, autour de laquelle la curiosité était énorme et qui a passé sans protestations. La sincérité de l’art de Paul Alexis a imposé le respect, mais je pense que nous ferons bien de ne pas aller trop loin dans cette voie. » Mais la critique se déchaîne rapidement : « 17 juin 1888 – La presse n’est pas tendre. Les plus gentils demandent que l’on brûle du sucre sur la scène après la Fin de Lucie Pellegrin. Évidemment, c’est dur mais j’ai idée que les violences de cette taille, si nous sommes assez raisonnables pour ne pas en abuser, sont des coups de poing qui libèrent le théâtre. » ; « 21 juin 1888 – Le scandale sur Lucie Pellegrin est énorme ; bien entendu, toute la presse rétrograde en prend texte pour nous accuser d’immoralité et dauber sur le naturalisme. »[1] Les Annales du Théâtre (1888) écrivent ainsi : « M. Paul Alexis n’avait pas craint de nous mener à Lesbos : la hardiesse était grande et devait amener des sifflets. Qui nous montrera Sodome ? Il y a encore de beaux jours pour le théâtre ! »[2].

Dans notre tableau, Dillon situe la scène avant les représentations, et même avant les répétitions : dans une salle aux murs nus, quelques affiches annoncent concerts et répétitions ; à l’éclairage succinct, neuf personnages féminins écoutent attentivement un jeune homme leur soumettant une pièce. Les neuf femmes correspondent aux différents rôles de la pièce d’Alexis : Mme Nancy Vernet, qui va jouer Lucie Pellegrin ; Félicia Mallet, le rôle de son amante Chocotte ; Mme Louise France, qui interprètera la concierge Mme Printemps ; Lucy Léonce, Odette Delpré, Mme Andrée et Luce Colas, qui seront les amies de Lucie ; et Mme Barny, sa tante. Il faut souligner la grande modernité de la pièce, qui ne comprend que des rôles féminins. On remarque également, au premier plan, deux ombres projetées — celles d’un homme et d’une femme — que l’on peut identifier comme celles de l’auteur et de sa femme, venus assister à la lecture. Dillon traite cette assemblée dans un style à la fois réaliste et légèrement inachevé, employant un camaïeu de gris précieux, de noirs profonds et de bruns délicats qui n’est pas sans évoquer l’art d’Édouard Manet. Un an plus tard, il réalise une autre œuvre sur le même thème, mais dans un format supérieur : La Répétition de « La Sérénade » de Jean Jullien, au Théâtre-Libre, qui obtient un grand succès (huile sur toile, 97 × 126 cm, Paris, musée Carnavalet).

Nous remercions M. Joël Huthwohl et Mme Morgane Spinec, du Département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France, qui nous ont aimablement fourni des éléments précieux pour la rédaction de cette notice.

[1] Toutes ces citations sont tirées de André Antoine, Mes souvenirs sur le Théâtre -Libre, Paris, 1921, p. 101, 103 et 104.

[2] Les Annales du théâtre et de la musique – 1888, Paris, 1889, p. 333. Pour d’autres critiques, voir notamment L’Agence Libre du 16 juin 1888. La pièce est envoyée par Théo van Gogh à son frère Vincent, alors à Arles, qui marque son intérêt pour le texte et son sujet scabreux dans une lettre du 12 août 1888 (voir https://vangoghletters.org/vg/letters/let659/letter.html)